フォロー:

最近のコメント

- 恐れていた事が・・・ に 星野光一 より

- Flow Hive フレーム の分解と再組み立て に ひごもっこす より

- Flow Hive フレーム の分解と再組み立て に suzume より

- Flow Hive フレーム の分解と再組み立て に 森秀夫 より

- 蜜蜂サミット用 に 奈良すずめ より

アーカイブ

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 0年

Warning: Undefined array key "00" in /home/andc/andc.xsrv.jp/public_html/wop/wp-includes/class-wp-locale.php on line 319

カテゴリー

- カテゴリーなし

-

ひごもっこす の発言:

-

suzume の発言:

-

奈良すずめ の発言:

続き

フォーラムを検索

フォーラム

最近のトピック

フォーラム統計情報

- 登録済みユーザー

- 158

- フォーラム

- 1

- トピック

- 3

- 返信

-

Warning: Undefined array key "reply_count" in /home/andc/andc.xsrv.jp/public_html/wop/wp-content/plugins/bbpress/templates/default/bbpress/content-statistics.php on line 37

- トピックタグ

-

Warning: Undefined array key "topic_tag_count" in /home/andc/andc.xsrv.jp/public_html/wop/wp-content/plugins/bbpress/templates/default/bbpress/content-statistics.php on line 42

看護方法はありません。

自宅でそおっと看取ってください。

ひごもっこすさん!心配ですね。

これは典型的な蜂児捨ての症状です。

巣房の中で死んだ蛹を親蜂が引きずり出します。

未だ大きい蛹を出す内は何とか群は維持されますが蜂群の増加は見込めません。

これが小さな幼虫を出すようになると底板の巣門や踊り場が汚れてきます。

こうなると消滅を待つのみ。

中には嫌がって逃去を図る群もでます。

残念ながら有効な対策、手だてが無いまま現在まで来ています。

ひごもっこすさん こんばんわ

画像を拝見して心配しておりますが、他人事ではないのです

私の自宅飼育群も同じ症状です

霧島さんがおっしゃるとおりで 巣門周りが極端に汚れています

対処法は無いんですよね 両手を合わせて見守るしか

大事に見守っていた自宅飼育群が消滅していくのは辛いですよね

今年3回位は分蜂しているはずなのに 自然のサイクルには勝てません

分蜂を捕獲できて群が増えるだけではないんですね こうして自然消滅していく群があったり

分蜂して入居したのにまったく成長せずに消滅待ちみたいな群もあります

それでも楽しい蜂遊び やめられません

1st.、2nd.、3rd.オピニオンとも不治の病との御診断(ーー;

この1年で児捨て症状が出た群れ5群は遅かれ早かれすべて消滅した実績もあり覚悟はできてますが・・・やっぱり悲しいですね。

だめもとで強壮滋養ドリンク混ぜた給餌をしてみようかな

―。

ひごもっこすさん、こんばんわ。

底板表裏(金網底板表裏)にエタノールスプレーを吹きかけてみて下さい。

効果があるかもしれません。駄目もとで一度試してください。

効果がなくても責任はもてませんが。

ひごもっこすさんおはようございます。

蜂児出しには巣箱内の温度・湿度が関係してると思います。

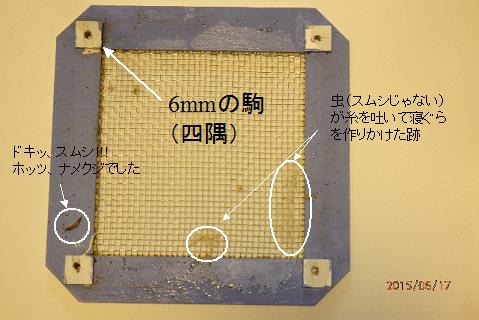

高温・高湿度を避けるための対策として4隅に6mmのスペーサーを入れて下さい。私は4月に入れて11月に外します。

裏山30群の過密飼育、第二蜂場10群の過密飼育していますがスペーサー入れるようになって4年間蜂児出しに悩んだことはありません。6mmの4面開放はオオスズメバチ対策にもなります。ぜひチャレンジして見てください。

> > > ニホンミツバチの疾病拡散防止のため、人手による長距離移動は慎みましょう。

> > 逆に健全群の配置換えが促進されるんではないかとも思えます。

> 原因突き止めるお知恵拝借いたしたく。

だから忠告しといたのにね・・・

(^。^)y-゜゜゜さあ、お手並み拝見っ!

庭の今春入居群、とあるのに的外れな投稿!

>だめもとで強壮滋養ドリンク混ぜた給餌をしてみようかな―。

それ、いいかも~^^

joe@和歌山さんに賛同します。

で、40群にびっくりしました。

もう一歩進めて、思い切って天板に穴をあけたらどうでしょうか。

隅に一ケ所、10㎜くらいの空気抜き用の穴をあけて、そこから蜂も出入りさせます。

すのこ形式の簡易型とでもいうのでしょうか。

実はこれ、ある人が現にやっています。

私もやってみようと考えているところです。

[caption id="attachment_15016" align="alignnone" width="615"] 15016[/caption]沢山のお知恵をお寄せくださりありがとうございます。ご投稿順にご返事いたします。

15016[/caption]沢山のお知恵をお寄せくださりありがとうございます。ご投稿順にご返事いたします。

はちみつやまさん

金網両面のエタノールスプレー、底板洗浄して即実施いたしました。金網だけでなく蜂の離発着デッキを含めて。目的は蜂の手足の消毒ということでしょうか?(蜂は球磨焼酎がよいと申しておりますが・・・)

注意喚起さん

この群れは自宅庭の待ち箱入居群で移動はしておりません。よろしく。

joeさん

蒸れ対策実施しております。金網底板四隅に6mmの駒をかませて四方巣門とし、オオスズメの侵入防止と待ち伏せをしにくくしています。重箱天板は簀になっていてその上に換気(夏に使用、季節で開度可変)兼給餌室(冬に使用)を乗せて万全?を期しています。真夏は巣箱中心温度が金網底だけより数度下がります(比較測定結果)。

しかし、残念なことに、児捨ての発生は5消滅群中3群にみられ、万全とは言えないようです。

いよかんさん

栄養ドリンク明日与えます。消滅群のスムシにやられた巣板蜜(食用にはちょっとと思うもの)は給餌用としてプールしています。児捨て群のも混じっているので、念のため、瓶詰め状態で20分蒸して徐冷して与えます。霧島さんのカンナ屑溺れ防止を採用して。

空気抜きの穴はjoeさんへの返事の通りです。簀にする前のバージョンは、穴をたくさん開けたんですが、スムシのさなぎが利用しやがったので簀に切り替えてます。”

[caption id="attachment_15017" align="alignnone" width="615"] 15017[/caption]皆さん

15017[/caption]皆さん

幸いにも回復の兆しが出てきました。児捨ての原因は、女王の産卵開始が遅れ、分蜂働き蜂の自然減の方が先行し育児ケアがいきわたらず虚弱になった終齢蜂児の一部が防疫行動により排除されたというのが現時点での診断です。その理由は、

1)児捨てがこの3日間、日当たり数匹どまりで拡大していない。

2)齧られた巣屑がこの3日でどーっと発生した。(写真添付)巣屑は働き蜂の羽化に伴う蓋の齧り屑(春先に越冬群で発生したものとよく似ている)のようである。雄蜂の蓋は見当たらない。

3)雨にもかかわらず外勤飛行が増えた。

4)底から中を見たら巣板底がほとんど隠れるまでに蜂数が増加している。

人工(蜂工?)を出来るだけ育児ケアに回せるようにとの期待を込めて殺菌済み屑蜜を給餌しました。

“

>女王の産卵開始が遅れ、分蜂働き蜂の自然減の方が先行し育児ケアがいきわたらず虚弱になった終齢蜂児の一部が防疫行動により排除されたというのが現時点での診断です。

詳細な観察と鋭い洞察に感心します。

児捨てには、幾つかの要因があるようですが、最も古典的な症状として、分蜂に向けた春の建勢(3月頃)の気温変化に対応できず、児捨て発生することがあります。

これに加えて近年では、SBVによる児捨て、ヨーロッパフソ病、新型ノゼマによる児捨ても言われています。ウイルス性、細菌性、真菌性によって対策が異なり、それぞれ特徴があるので、詳細観察すれば概ね見当がつきます。

古典的児捨てが、春の建勢以外にも起こり得ることを詳細観察と検証によって、論理的に証明して戴いて感謝です。

>詳細な観察と鋭い洞察に感心します。

私も同感です。

通りすがりさんの洞察力と見識は存じ上げておりましたが、さすがとしか言いようがありません。

大変、勉強になります。

ひごもっこすさん!

よかったですね~。

大きい蜂児を出し始めてもそれ以上進行することんく治る場合が有りますが、「なんでだろう」と思っていました。

その疑問が1つ解けました。

一括りに児捨て現象は語れない事を痛感しています。

要観察お願いします。

注意喚起さん

ここでは、蜂の子出しに関する情報を交換しています。

注意喚起さんの蜂に対するのお考えをお聞きしたく思います。

是非、お教えください。

よろしくお願いします。

[caption id="attachment_15023" align="alignnone" width="615"] 15023[/caption]皆様のご意見ご声援うれしく思います。

15023[/caption]皆様のご意見ご声援うれしく思います。

児出しは幸い収まった状態を維持していますが、給餌は全くの思惑外れ、余計なおせっかいとの結果になりました。添付写真のごとく、動きまわっているのは蜜まみれ、若蜂の蜂蜜漬けが十数匹の惨状です。与えた蜜はほとんど減っていませんので、腹は減っていなかったということになりますが、この蜜溺れ現象は何を意味するんでしょうか?思いつく仮説としては、

1)給餌トレイを底板中央に置いたのがまずかった。巣板底から(新米で飛びそこなって)落ちたものがトレイの蜜の中に直接どぼんとなり、脱出できず息絶えた。かろうじて這い上がっても蜜まみれで進退きわまった。

2)(どぼんといった訳ではないが)新米さんで、吸蜜時の溺れに対する危険予知、回避動作が身に付いていなかった。

3)蜜を容器ごと蒸して加熱殺菌したら粘度が低下しました(もちろん水よりは粘っています)。この粘度が最悪だったかも(濡れやすく、濡れたら乾かず、翅が絡まる)。

今朝は、とりあえず、蜜→砂糖水に変えてみました。明朝依然溺死が出ているようなら、1)が一番疑われますので屋根付きトレイに変更してみます。”

あらら~。溺死者が出ましたか。。。

セオリーに反するかも知れませんが、面倒くさいのも手伝って、今回の私の給餌は巣門の入り口前に給餌器をセットしました。

給餌皿は鉢の下に敷くトレーを使っています。

此れですと縁が低いので這い上がり易いです。

ソーラー蜜蝋器より採れた蜜を250mlを5回に分けて少しづつ与えましたが溺れ蜂は出ていません。

砂糖水の給餌の場合は100ml程でも問題は起きませんでしたし此れ位の量を与えると30分かからず完食します。

巣箱の中の底板中央に置くとどうしても何匹かの犠牲蜂が出ます。給餌器が深い上に入れ過ぎの感が有るのでは?

但し外での給餌は盗蜜のケンカを誘発する場合が有るので気を付ける事はもちろん必要かと思います。

>8ちゃんねる壊した輩の一人っしょ、こいつ(・ω・ )σ 通りすがり

「8ちゃんねる壊した」と言うのは、どういうことなんですか??。

誰かご存知の方が居ましたら通訳してください。

全く預かり知らない言葉を投げつけられても理解できません。

No.15012もそうですが、批判に対して正面から論争には応じず、的外れ+妄想は不様でしょう。

そしてこの公開サイトに、スレ主のタイトルとは無関係な他サイトの名前を持ち出し的外れな個人攻撃を始めるなど、ネット荒らし同然の行為には呆れて果てる。

[caption id="attachment_15026" align="alignnone" width="615"] 15026[/caption]霧島さん

15026[/caption]霧島さん

フォローありがとうございます。

>給餌器が深い上に入れ過ぎの感が有るのでは?

それは当たっているように思います。今後は溺れない深さすることにします。

砂糖水(100cc)に切り替えたものの若蜂の犬死を増やしてはいかんと午後様子を見たところ、なんと、半分以上消費され溺死ゼロ(写真添付)でびっくり。やっぱり原因は、多分夜に蜂球から落っこちた連中がどぼんとなった様に思われます。最終確認のため、屋根付きで溺れない深さの屑蜜トレイに入れ替えて置きました。明日結果を見るのが楽しみ・・・。

“

注意喚起さん!通りすがりさん!

日本蜜蜂を趣味としてこの奈良すずめさんのサイトを炎上させる気でしょうか。お互いの言い分は有るでしょうがここは8チャンネルでは有りません。

蜂の仲間が集まったワイヤイガヤガヤが管理人さんが目指しておられると思います。

誹謗中傷するのは簡単です。お互い日本蜜蜂を愛する方々の集まりだと。。。

お互い50歳、60歳過ぎた大人がこう言ったああ行った、売り言葉。

まるでガキのケンカ。

みなさん、はじめまして。

横からすみません。

私はキッチンペーパーに染み込ませて与えています。

溺れる蜂はいなくなりました。

それと、捕獲群の半数以上が、児捨てから逃避又はスムシにやられています。

今年も既に2群/9群で、児捨て中です。

おはようございます 豊後さん EUW@近江と申します

キッチンペーパー 頂きます(^_^.)

[caption id="attachment_15030" align="alignnone" width="615"] 15030[/caption]蜂子捨ては奈良でもありましたよ。

15030[/caption]蜂子捨ては奈良でもありましたよ。

6月始めのごろの写真ですが、寒暖の差が激しく寒いくらいに冷え込んだ数日後には蜂子捨てが起こりますよね。

“

[caption id="attachment_15031" align="alignnone" width="615"] 15031[/caption]見た感じでは解りませんが、病気ではないと楽観視しています。

15031[/caption]見た感じでは解りませんが、病気ではないと楽観視しています。

急激に冷えると蜂子捨てが起こったパターンとしては、

過去にも書きましたが、スロー人さん宅で移動箱の逃避を避けるために箱にアイスノンを入れたところ、10分もしないうちに蜂子捨てが起こりました。

夏の暑い日でしたから、巣板が落ちたり蜂が興奮しないようにと移動前にアイスノンを入れて、日暮れの戻り蜂を待っていたときに観察しました。

“

ワイガヤが発展しておりますが、まずは昨日試した天井付き蜂蜜給餌トレイの結果から。

蜜まみれの行き倒れが1匹だけいました。ということで、粘度の高い蜜を入れたオープン給餌トレイを底板上に置くべきではない。置くのなら屋根を付けて。ということになりました。

豊後さん

キッチンペーパもいいアイディアですね。

[caption id="attachment_15035" align="alignnone" width="615"] 15035[/caption]一難(捨て児)去ってまた一難。スムシが取りついています。昨日の屋根付き給餌トレイの脇に1cm強の奴が数匹一晩のうちにねぐらを作ってました(先日の投稿に添付した金網底板写真にスムシではない虫と書いたのは誤りでした)。給餌蜜をスムシもごっつぁんしていたようです。巣底は蜂に覆われているので本丸には侵入していないと希望的観測をしてますが、巣箱内壁には期を窺っている同期の桜が沢山いるんでしょうきっと・・・。巣箱は初めて使う新品なのに・・・。この連中が羽化する前に退治しないと、あちこちに産卵されて収拾不能???”

15035[/caption]一難(捨て児)去ってまた一難。スムシが取りついています。昨日の屋根付き給餌トレイの脇に1cm強の奴が数匹一晩のうちにねぐらを作ってました(先日の投稿に添付した金網底板写真にスムシではない虫と書いたのは誤りでした)。給餌蜜をスムシもごっつぁんしていたようです。巣底は蜂に覆われているので本丸には侵入していないと希望的観測をしてますが、巣箱内壁には期を窺っている同期の桜が沢山いるんでしょうきっと・・・。巣箱は初めて使う新品なのに・・・。この連中が羽化する前に退治しないと、あちこちに産卵されて収拾不能???”

奈良すずめさん

すずめさんの児捨て事例に触れて、病気ではない一時的児捨て、やっぱりあるんだとの思いを強くしました。

おはようございます。

ひごもっこすさん、一難去ってまた一難ですね。

すむし退治ってどうやるのですか?

ぜひともご教示ください。

また、みなさんも子捨ての経験があるようですが

子捨て後にオス蜂が出て来たケースがで

再建したことありますか?

箱をノックすると一斉にシャーっと音がするし

諦めきれない群があるんです。

皆さんのお経験談をお教えてください。

豊後森さん、今日は。

大先輩からもいろいろコメントがあると思いますが、私の経験にもとずく認識をお伝えします。

>すむし退治ってどうやるのですか?

蜂さん自身にやってもらうしかない。飼い主の手には負えません。というのが実状です。イギリスでは駆除薬も売っているようですが試していないのでなんとも・・・。

スムシは、バイ菌やカビと同じでどこにでも沢山いて、大抵の巣箱には産卵しに来ていると思います。巣板を蜂球で覆う(ガードする)正常群では巣板に接近するスムシを追い返しますのでスムシは巣箱の底とか、継ぎ目とかの隙間に潜んで蜂群のガードが下がるチャンスを狙っています。保菌者でも体力があれば発病しない、弱るとたちまち発症、発症すると致死率(蜂群逃去)は100%という感じがします。

一旦巣板に侵入されたら打つ手がありませんが、巣箱内に侵入しにくくする、潜みにくする、巣屑を貯めないなどの予防手段は講じておいた方がよいと思います。

>子捨て後にオス蜂が出て来たケースがで再建したことありますか?

ありません。私の経験3例は、秋以降の児捨て+雄蜂発生でした。いずれも女王喪失(多分天寿が尽きた)で消滅。巣底を覆う蜂球がみるみる減退、やがてスムシが底板に落ちてくるようになり、消滅後の巣板列の中心の育児圏にこぶし大のスムシ牙城ありました。

>箱をノックすると一斉にシャーっと音がするし諦めきれない群があるんです。

早期残蜜回収をお勧めします。このまま様子見を続けるとスムシ汚染(糸で巣板がぐしゃぐしゃになり蜜に糞が混じる)か急拡大。回収残蜜が汚染され食用がためらわれます。

ひごもっこすさん、返信ありがとうございます。

私は、一昨年から初めて、初年に2群/3箱。

2年目7群/9箱。

今年も9群/10箱と捕獲率はよいのですが

これまでの採蜜は1回2kgです。

子捨ても頻繁に起こりますし

スムシ被害も多いようです。

皆様に教えを請いながら

努力してみます。

宜しくお願いいたします。

すずめさんお久しぶりです^^

よーやく子育てから解放されつつあるので今春から蜂を再開しました~。

こちらでも蜂子捨てが多いのですがウィルス性というよりもっと別の理由で捨てていることも多いみたいです。

天草で蜂飼いが増えてるみたいなので自然群もいてなかなかいい状況になっていますよ~。

スムシは継箱をどんどんすると、巣が下にどんどん伸びてしまい夏とか蜜が減った時に天板近くが手薄になるので、できるだけ密に育てるのがポイントではないでしょうか~。

外に蜂があふれるくらいが正常だと思います^^

タツ さん、初めまして摂津のGです。

蜂児捨て、継箱について同感です、

継箱せずに越冬させるとどうなるかと思い採蜜せずに越冬

させると冬季育児圏が少なくなり蜂数が減り越冬できなく

なりました、春に巣箱の整理をすると一握りの蜂と満杯の

蜜が有りましたがすむしは全くいませんでした。

タツさん!長らくお会いしていませんがお元気なご様子。

安心しました。

>よーやく子育てから解放されつつあるので今春から蜂を再開しました~。

誠にに嬉しい限りです。

継ぎ箱せずに蜂をあふれさす。逆も又真なりですね。

私的には子供が増えたら3LDKから4LDKにしています。

[caption id="attachment_15053" align="alignnone" width="615"] 15053[/caption]豊後森さん!初めまして。

15053[/caption]豊後森さん!初めまして。

私の家内の実家が大分竹田市の久住です。

国民宿舎久住高原荘や花公園、ガンジー牧場の近くでもう何年になりますでしょうか、8年前より日本蜜蜂を飼っております。

そちらに現在9群おり、春の分蜂時期、継箱、お盆、秋の採蜜時期の4回程伺っております。

霧島より250㌔ありもう少し近ければケア出来るのでしょうが、此れ位が限度かなと思っています。

5月末に継箱に行って来ました。

これから宜しくお願い致します。”

霧島さん

ごぶさたでした~。

最後にお会いしたのは4年ほど前ですか??

結婚後、生活環境が激変しすぎて、毎年春が忙しくて何もできませんでした~

子どもが、3月28日、1月28日となぜか春に産まれまして、、、

継箱のタイミングは周辺環境の流蜜と越冬(うちは冬も飛んでます)のタイミングがあるのでなんとも~ですね。正解なしだと思います^^

蜂の気持ちになって手当してあげるのが一番ですよね^^

ただ、下から覗いたときに常に巣にぶら下がってる蜂が来てる方が最終的に状態がよいと思ってます~^^

密な状況になると夕涼みに蜂がぞろぞろと出てきて箱に取りついたりしてますので、暑さについても箱が小さくても大丈夫なようです。

放置箱を覗くと、下まで巣が来てもギリギリまで営巣しますが、底とは接続しません。下の空間はある程度は必要なようです。

また、流蜜が多くなると貯蜜圏が育児層を圧迫して自動的に蜂群が抑制されているようですねー

正解かどうかは分からないので試しに継箱を少なめにするハコなど作られると面白いかもしれません^^

摂津のGさん

こんにちは。はじめまして。熊本で蜂を飼ってます^^

今は今年捕まえた1群を家で飼っているのと地域蜂としていろんな家庭に箱を置くお手伝いをしてます^^

スムシは強群にしたてておけばあまり問題はなさそうです。

あとは、一番上の箱をちゃんと採蜜して削除すれば、冬の齧り上がりと合わせると巣を小さく保てるのでいいんじゃないかなっと”妄想”してます。

[caption id="attachment_15056" align="alignnone" width="615"] 15056[/caption]タツさん

15056[/caption]タツさん

ご近所のようですね。よろしくお願いします。

皆さん

問題の今季入居群、児捨ては止まり、蜂数は増えましたが外勤が増えません。新米は内勤からということでもうしばらく内勤修行が必要なのかも?などと思ったりもしますが、夜な夜なスムシが這いまわっているようで巣門付近の離発着デッキにスムシの糞が点々と転がっています。内検すると、巣箱上部内壁に白いスムシ砦(癌)がチラッと見えます。このまま静観では、本丸を乗っ取られるおそれを感じ癌病巣の摘出を敢行しました。吊り上げて水平にして、手でむしり取ったり、孫の手で掻きだしたり、ピンセットでつまみ出したりして丸々と太ったやつを220匹駆除。見た目にはいなくなりましたが若干は捕り残しがあるでしょう。サイズがそろっているので同時期に孵化した同期生、成虫が一回に産む卵の数を反映しているのかもしれません。

毎日相当量の蜜を失敬され、防戦一方、外勤飛行の燃料にも事欠き、蜂の受けていたストレスは相当なものだったと推察します。

何とか蜂勢回復してほしい。

“

タツさん、お久しぶりです。

ご家族も増えてお元気そうで何よりですね。

ここしばらくは冬眠されていたんですね・・・

皆さん、タツさんは、BUNBUN師匠が

息子さん見たいに可愛がられてる方ですよ。

豊後森さん、スムシについてですが、

健全な群はスムシには負けません。

「スムシにやられた」のではなく、順番が逆で、

「健全で無くなったので、スムシから守れなくなった」

私はこんな風に解釈しています。

[caption id="attachment_15062" align="alignnone" width="615"] 15062[/caption]昨日の病巣摘出から一夜明けた術後経過を確認しようと天井蓋を取ったら、天井簀裏のスペース(お掃除と換気、写真添付)にスムシが大集結していて仰天(ここをスムシが占領した事例は初めて)。箱内に逃げ込んでいたのが蜂に追われて逃げ込んだようです。昨日一掃してきれいにしておいたのに一夜にして這いまわるスムシの吐いた糸で一面網掛け状態、蜂返しの落とし蓋は糸で接着状態。結局103匹を処刑。あと2、3日天井簀裏での捕獲作戦を続行すれば(その間に羽化して産卵しないことが前提ですが)かなり駆除できそうな気がしてきました。”

15062[/caption]昨日の病巣摘出から一夜明けた術後経過を確認しようと天井蓋を取ったら、天井簀裏のスペース(お掃除と換気、写真添付)にスムシが大集結していて仰天(ここをスムシが占領した事例は初めて)。箱内に逃げ込んでいたのが蜂に追われて逃げ込んだようです。昨日一掃してきれいにしておいたのに一夜にして這いまわるスムシの吐いた糸で一面網掛け状態、蜂返しの落とし蓋は糸で接着状態。結局103匹を処刑。あと2、3日天井簀裏での捕獲作戦を続行すれば(その間に羽化して産卵しないことが前提ですが)かなり駆除できそうな気がしてきました。”

[caption id="attachment_15064" align="alignnone" width="615"] 15064[/caption]スムシ掃討作戦三日目、天井裏での捕獲処刑数36匹と予測ラインに乗ってきました。明日はさらに減少するでしょう。スムシの張った網、糸を除去すると出てくるお掃除番のレスポンスも良くなってきました。”

15064[/caption]スムシ掃討作戦三日目、天井裏での捕獲処刑数36匹と予測ラインに乗ってきました。明日はさらに減少するでしょう。スムシの張った網、糸を除去すると出てくるお掃除番のレスポンスも良くなってきました。”

ひごもっこすさん

簀子天板にして、夏場は上から空気が抜ける構造になっているのですね。

これだと、蜜の糖度が上がって蜂の勢いもよくなるそうですね。

私が目指しているのがこれなのですが、私にはこんな素晴らしいものは作れません。

2ヶ所ある空気抜きにも、ネットが張ってあるのでしょうか。

いよかんさん

>2ヶ所ある空気抜きにも、ネットが張ってあるのでしょうか。

ファインメッシュ(市販のアルミ金網)を張っています。昨日の添付画像の落としぶたの丸穴の網は蜂をブロックするためのもので少し荒目です。換気の通気量は4個の丸穴の開閉で微調整(自己満足)しています。さすがに、厳冬期は閉鎖します。今冬は結露防止の湿気逃がし機能(たとえばゴアテックス張りにする)の付加をトライします。

ひごもっこすさん

スムシの成虫が大分捕れたましたね。

私は、以前からこれを油で炒めて食べてみたいと思っていました。

スムシは漢方薬になっているそうですから、体に悪いことはないと思います。

私が育った信州では、蚕のさなぎを「ひび」 カミキリムシの幼虫を「ごとうむし」「よとうむし」 川のなかにいるウスバカゲロウの幼虫を「ざざむし」 クロスズメバチを幼虫を「すがら」「すがれ」「ぢばち」 といって食べたものです。

スムシはちょっと勇気がいります。

ひごもっこすさん、食べてみてくれませんか~ ^^

いよかんさん

>私が育った信州では、蚕のさなぎを「ひび」 カミキリムシの幼虫を「ごとうむし」「よとうむし」 川のなかにいるウスバカゲロウの幼虫を「ざざむし」 クロスズメバチを幼虫を「すがら」「すがれ」「ぢばち」 といって食べたものです。スムシはちょっと勇気がいります。

アッハハ、その手には乗りませんよー。あっかんべーだ。

クリミガ、クリムシ同様に美味であることに疑義ははさむ余地はないでしょう。今度魚に生まれてきたら飛びつきまっせ。

[caption id="attachment_15075" align="alignnone" width="615"] 15075[/caption]スムシ掃討作戦4日目。捕獲処刑数20匹とサチッテきましたが、敵も然るもの、手の届かない巣板周辺巣箱内壁に新しい巣窟(転移病巣)を構築。明日、雨は上がりそうなので、簀天井枠を切り取って転移病巣を下に掻き落す再摘出手術を予定。巣板底の巣房内には蜂児が透けて見えるのでそう簡単には逃去しないと期待して・・・。”

15075[/caption]スムシ掃討作戦4日目。捕獲処刑数20匹とサチッテきましたが、敵も然るもの、手の届かない巣板周辺巣箱内壁に新しい巣窟(転移病巣)を構築。明日、雨は上がりそうなので、簀天井枠を切り取って転移病巣を下に掻き落す再摘出手術を予定。巣板底の巣房内には蜂児が透けて見えるのでそう簡単には逃去しないと期待して・・・。”

ひごもっこすさん

簀子と平行に巣板が造られていることと、スムシがはびこっている割には群れの勢いがよさそうだという点で興味深い写真です。

スムシは、何か問題があって弱体化した群れにはびこるものですが、これは違うような気がします。

巣の上部に、親蛾が卵を産み付けているという様なことはないですかね。

いよかんさん、今晩は。

>スムシは、何か問題があって弱体化した群れにはびこるものですが、これは違うような気がします。

女王の産卵開始が遅れて一時期蜂数が減りましたのでその時期に孵化したスムシが巣板への進入路、橋頭保を確保してしまったのだと思います。蜂の勢いがそこそこある場合は、巣窟は巣箱内壁と巣板の間にとどめられますが、巣窟と接していますので連絡通路を通ってじわじわと侵略が進みます。巣板中心部の育児圏に巣窟が出来たら逃去は時間の問題となるでしょう。親蛾の姿は巣箱内外で一度も目にしていません。卵も(見落としていない自信はないですが)。すべて同サイズ終齢スムシですので、巣箱内のどこかに一回だけ産卵されたものと思います。小さな次世代が出てくる前に駆除を終わらねばなりません。持ち時間はあまりないでしょう。

>簀子と平行に巣板が造られている

巣板の向きの支配要因は諸説(換気効率説、巣門方角説など)ありますが、正解は蜂さんに訊かないと分からないというのが実感です。簀天井の場合や巣板厚みに近い幅の巣落ち防止棒の場合は、それに誘導されたんじゃないかと思われるケースは散見されます。この群れの場合は巣門(入居時)に平行な巣板で換気効率説には逆らっています。天井の換気あなを1/4解放していたので換気効率は問題視されなかったのかもしれません。

ひごもっこすさん

私が求めている答えに近づきつつあるような気がします。

これだけスムシがわいたら、普通なら助からないはずです。

それが、このように勢いを盛り返しているのは何故なんでしょうか。

私はスノコ天板にあるように思います。

夏場に巣箱の上部から熱気と湿気を逃がしてやる効果には、想像以上のものがあるのかも知れません。

[caption id="attachment_15092" align="alignnone" width="615"] 15092[/caption]いよかんさん

15092[/caption]いよかんさん

夏場に換気で群れの体力、貯蜜を消耗させないという点で効果はあると思います。また、天井蓋を開ければ天井裏から巣内の様子も垣間見えますので異常の早期発見にも役立ちます。

皆さん

スムシ退治5日目。天井板をワイヤーで切り離し。最上部は思ったよりきれい。巣箱内壁の白い巣窟を、薄い角棒や金尺でそぎ落とし、最寄りの被害巣板も摘出しあらかた手術完了。スムシを克服した貴重な事例になるかも・・・と思ったとたんに・・・巣箱周りの羽音が高くなりすっぽんぽんの天井からずろぞろ這い出て飛び出してゆく。あちゃー、逃げられた。しばし庭上空を舞ったのちいつもの枝垂れ梅に団垂。探索蜂ダンス不活発ですぐには転居先決まりそうに見えない。やっぱり今夜はそのまま野宿。明朝取り込んで遠隔地に隔離予定。”

[caption id="attachment_15100" align="alignnone" width="615"] 15100[/caption]早朝網に落とし込み。低体温の安静状態につき飛び散る蜂はほとんどなし。巣箱への移し替えもすんなり。ただし、ムカデが混じっていたのにはびっくり。30km離れた開拓中の蜂場に無事入植。とりあえず落ち付くまでのスタートアップドリンクを支給しておいた。

15100[/caption]早朝網に落とし込み。低体温の安静状態につき飛び散る蜂はほとんどなし。巣箱への移し替えもすんなり。ただし、ムカデが混じっていたのにはびっくり。30km離れた開拓中の蜂場に無事入植。とりあえず落ち付くまでのスタートアップドリンクを支給しておいた。

午後、残蜜回収しようと旧巣箱を見ると、巣箱内外に結構な数(捕獲しそこなった蜂数の数倍)の蜂が居ます。昨日逃去した後はもぬけのからでしたし、今朝の蜂球取り込みで逃がした蜂は数えるほどでした。底板直下の地面を歩いている連中は昨日から今日にかけて羽化した新生蜂、その他は他の群れからの残蜜窃盗団じゃないかと想像しています。この現象ご存知の方いらっしゃいますか?”

ひごもっこすさん!

この時期は蜜不足に陥る為、こういう症状は多々有ります。

例えがちょっと違いますが・・

蜂を飼い始めた頃、夏場に箱の上部に熱気抜きの小さい穴を数個あけてやりました。

しばらく経っていってみると、蜂が居なくなっていました。

箱には結構な量の蜜があったのですが、その貯蜜層に小さなスムシがうじゃうじゃ湧いていました。

それで、スムシの親蛾が長い産卵管を持っている意味が分ったような気がしました。

巣に直接卵を産み付けられたら、それが全部幼虫となって強勢の蜂でも打つ手がなく、巣を放棄するしかないのではないか・・・? と。

勿論、蜂が居なくなったからスムシが湧いたということもあります。

どちらが先かは、はっきりしていません。

以来、箱の上部はしっかりガードを固めるようにしています。

これは私の推測からでして、まったく気にする必要がないという人もおります。

いよかんさん

スムシの親蛾の産卵習性を知りたいと思っているのですが、残念ながら、いまだかなわずです。

>貯蜜層に小さなスムシがうじゃうじゃ湧いていました。

巣箱下部で孵化したスムシが最上部の貯蜜部までそんなに数多く到達するとは考えにくいので、巣箱内部に入り込んだ親蛾が巣箱上部の壁あるいは貯蜜巣板に直接産卵した、または、天板の穴からなだれ込んだという気がします。

>スムシの親蛾が長い産卵管を持っている

私は知りませんでした。どれくらい長いのですか?重箱の継ぎ目など隙間があると断然不利になりますね。コーキングは必須ですね。

>箱の上部はしっかりガードを固めるようにしています

具体的にはどのような手を?お差支えがなければお聞かせください。

http://tenbin777.blog75.fc2.com/blog-category-17.html

スムシの親はハチノスツヅリガですが、飼育記録などを見ると隙間に産卵するのを好むようですね。

ただ、産まれたばかりの小さなスムシも移動が得意なのでどんなに密閉しても幼虫の侵入を防ぐのは無理かなっと思います。

防ぐより気になってることなんですがけど、天板に穴をあけると換気はよいのですが、煙突効果で匂いも出るのでその辺が虫などを寄せないかちょっと心配はしています。

天板を密閉していても流蜜期はミツバチ独特の匂いが漂いますが、上部サイド開放式を見学させてもらった時にその匂いを強く感じました。

自分の鈍覚でも感じたので虫レベルだと相当寄せ効果はありそうです。

スムシがどうやって巣を見つけてるのか分かりませんが参考まで~

上部開放式と密閉式を同時にされている方のスズメバチやスムシなどの比較の話が聞ければ一番ですね^^

ただ、昔されていた方も、めんどくさくなって結局もとの方式に戻ってる方をちらほら^^;

実験段階以上から実用段階まで行ってる人はホントマメな方ばかりで、ふだんのお手入れも相当されてるので正直比較できないというか。。

たくさん巣箱を作らないといけないので正直面倒なことは続かないです。。

ひごもっこすさん

>どれくらい長いのですか?

親蛾の産卵管はかれこれ長いですよ。

といっても、私は写真で見ただけですが、重箱の継ぎ目に巻いてありるガムテープの横端から管を差し込んで産卵している写真でした。

>重箱の継ぎ目など隙間があると断然不利になりますね。コーキングは必須ですね。

仰るとおりかと思います。

箱の継ぎ目はコーキングだけです。

天板に杉の1枚板を使っていた時は、隙間ができますので天板と箱の間にもコーキングをしていましたがコンパネにしてからはそれをしておりません。

コーキングは接着剤の役割を兼ていて、外すのもいたって簡単です。(ベタっと付けては駄目ですが)

私もタツさんと一緒で、箱をたくさん作らないといけませんので、手が掛かることはしておれません。

それで今、簡易式の空気抜き天板をすべての巣箱で試しているところです。

これは、凶と出る可能性もあります。

タツさん、いよかんさん

おかげさまで親蛾の産卵イメージが湧いてきました。平面にべたっと産みつけるのか隙間に産みつけるのかどちらだろうと思っていました。

天井の換気窓からの排気には害虫の誘因効果はあると思いますので注意して見ていますが、今のところ特に弊害が出ている感じはありません。スムシに関しては、ファインメッシュの網目から産卵管を差し込まれるとか、天井蓋の隙間から侵入して産卵される可能性(リスク)は考えられます。オオスズメバチ、キイロスズメバチが排気の臭いで寄ってくるのは見た事ありません。

私はのスムシ対策は、ヤモリ君にお任せです。

あはは、単なるズボラですけど・・・

奈良すずめさん

冗談ではなく、私もヤモリ君には大いに期待しています。時には蜂さんをつまみ食いしたとしても、親蛾一匹食べてくれれば採算はとれる?夜行性の敵には夜行性の警備員がぴったり。巣箱の外周に常駐させる手はないものかと思案しております。